O markverzehrende Wonne der Spracherlebnisse! Die Gefahr des Wortes ist die Lust des Gedankens. Was bog dort um die Ecke? Noch nicht ersehen und schon geliebt! Ich stürze mich in dieses Abenteuer.

Karl Kraus (1874 – 1936)

Clarisse1 - 28. Okt, 11:13

Das älteste Wort sei fremd in der Nähe, neugeboren und mache Zweifel, ob es lebe. Dann lebt es. Man hört das Herz der Sprache klopfen.Karl Kraus (1874 – 1936)

Clarisse1 - 25. Okt, 19:30

Wenn ich nicht weiter komme, bin ich an die Sprachwand gestoßen. Dann ziehe ich mich mit blutigem Kopf zurück. Und möchte weiter.Karl Kraus (1874 – 1936)

Clarisse1 - 20. Okt, 14:40

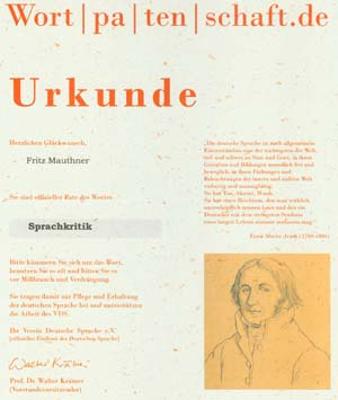

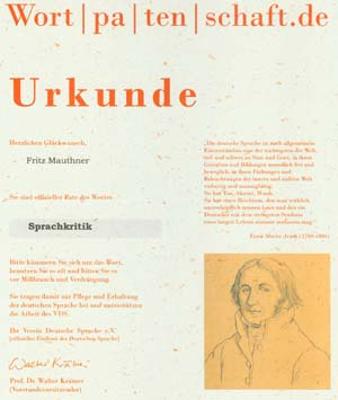

Fritz Mauthner, der nach Jean Améry "aller Sprachkritik Anfang" war, ist seit dieser Woche

Wortpate von "Sprachkritik".

Auf der Urkunde wird dem Wortpaten mit auf den Weg gegeben:

Bitte kümmern Sie sich um das Wort, benutzen Sie es oft und hüten Sie es vor Mißbrauch und Verdrängung.

Mauthner hat mit seinen "Beiträgen zu einer Kritik der Sprache" schon um die vorletzte Jahrhundertwende nicht nur für die Verbreitung des "Wortes" gesorgt ...

Zum Verschenken einer Wortpatenschaft angeregt hat mich

SabineD!

Clarisse1 - 28. Sep, 16:17

Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück.Karl Kraus (1874 – 1936)

Clarisse1 - 8. Sep, 16:50

Die meisten Menschen sprechen nicht, zitieren nur. Man könnte ruhig fast alles, was sie sagen, in Anführungsstriche setzen; denn es ist überkommen, nicht im Augenblick des Entstehens geboren.Es gibt nichts Hemmenderes als Gemeinplätze und Redensarten. Jede Redensart ist die Fratze eigener Gedanken, ein "Mitesser" im Zellengewebe des Denkens.Alles Schwätzen hat zur Grundlage die Unwissenheit um Sinn und Wert des einzelnen Wortes. Für den Schwätzer ist die Sprache etwas Verschwommenes. Aber sie gibt's ihm genug zurück: dem "Verschwommenen", dem "Schwimmer".Christian Morgenstern (1871 – 1914)

Clarisse1 - 3. Sep, 08:31

Oft überfällt dich plötzlich eine heftige Verwunderung über ein Wort: Blitzartig erhellt sich dir die völlige Willkür der Sprache, in welcher unsere Welt begriffen liegt, und somit die Willkür dieses Weltbegriffes überhaupt.Erst das Wort reißt Klüfte auf, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Sprache ist in unsere termini zerklüftete Wirklichkeit.Christian Morgenstern (1871 – 1914)

Clarisse1 - 27. Aug, 10:07

von Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)

Es war ein scheues Wort.

Das war ausgesprochen

Und hatte sich sofort

Unter ein Sofa verkrochen.

Samstags, als Berta das Sofa klopfte,

Flog es in das linke, verstopfte

Ohr von Berta. Von da aus entkam es.

Ein Windstoß nahm es,

Trug es weit und dann hoch empor.

Wo es sich in das halbe, bange

Gedächtnis eines Piloten verlor.

Fiel dann an einem Wiesenhange

Auf eine umarmte Arbeiterin nieder,

Trocknete deren Augenlider.

Wobei ein Literat es erwischte

Und, falsch belauscht,

Eitel aufgebauscht,

Mittags dann seichten Fressern auftischte.

Und das arme, mißbrauchte,

Zitternde scheue Wort

Wanderte weiter und tauchte

Wieder auf, hier und dort.

Bis ein Dichter es sanft einträumte,

Ihm ein stilles Palais einräumte. – –

Kam aber sehr bald ein Parodist

Mit geschäftlich sicherem Blick,

Tauchte das Wort mit Speichel und Mist

In einen Aufguß gestohlner Musik.

So ward es publik.

So wurde es volkstümlich laut.

Und doch nur sein Äußeres, seine Haut,

Das Klangliche und das Reimliche.

Denn das Innerste, Heimliche

An ihm war weder lauschend noch lesend

Erreichbar, blieb öffentlich abwesend.

Clarisse1 - 26. Aug, 12:55

von Peter Panter [i .e. Kurt Tucholski (1890 – 1935)]

Man sollte mal heimlich mitstenographieren, was die Leute so reden. Kein Naturalismus reicht da heran. Gewiß: in manchen Theaterstücken bemühen sich die Herren Dichter, dem richtigen Leben nachzuahmen – doch immer mit der nötigen epischen Verkürzung, wie das Fontane genannt hat, der sie bei Raabe vermißte, immer leicht stilisiert, für die Zwecke des Stücks oder des Buchs zurechtgemacht. Das ist nichts.

Nein, man sollte wortwörtlich mitstenographieren – einhundertundachtzig Silben in der Minute – was Menschen so schwabbeln. Ich denke, daß sich dabei folgendes ergäbe:

Die Alltagssprache ist ein Urwald – überwuchert vom Schlinggewächs der Füllsel und Füllwörter. Von dem ausklingenden "nicht wahr?" (sprich: "nicha?") wollen wir gar nicht reden. Auch nicht davon, daß: "Bitte die Streichhölzer!" eine bare Unmöglichkeit ist, ein Chimborasso an Unhöflichkeit. Es heißt natürlich: "Ach bitte, sein Sie doch mal so gut, mir eben mal die Streichhölzer, wenn Sie so freundlich sein wollen? Danke sehr. Bitte sehr. Danke sehr!" – so heißt das.

Aber auch, wenn die Leute sich was erzählen – da gehts munter zu. Ober Stock und Steine stolpert die Sprache, stößt sich die grammatikalischen Bindeglieder wund, o tempora! o modi!

Das oberste Gesetz ist: Der Gesprächspartner ist schwerhörig und etwas schwachsinnig – daher ist es gut, alles sechsmal zu sagen. "Darauf sagt er, er kann mir die Rechnung nicht geben! Er kann mir die Rechnung nicht geben! Sagt er ganz einfach. Na höre mal – wenn ich ihm sage, wenn ich ganz ruhig sage, Herr Wittkopp, gehm Sie mir mal bitte die Rechnung, dann kann er doch nicht einfach sagen, ich kann Ihnen die Rechnung nicht geben! Das hat er aber gesagt. Finnste das? Sagt ganz einfach . . ." in infinitum.

Dahin gehört auch das zärtliche Nachstreicheln, das manche Leute Pointen angedeihen lassen. "Und da sieht er sie ganz traurig an und sagt: Wissen Sie was – ich bin ein alter Mann: geben Sie mir lieber ein Glas Bier und eine gute Zigarre!" Pause. "Geben Sie mir lieber ein Glas Bier und eine gute Zigarre. Hähä." Das ist wie Selterwasser, wenn es durch die Nase wiederkommt . . .

Zweites Gesetz: Die Alltagssprache hat ihre eigene Grammatik. Der Berliner zum Beispiel kennt ein erzählendes Futurum. "Ick komm die Straße langjejangn – da wird mir doch der Kuhkopp nachbrilln: Un vajiß nich, det Meechen den Ring zu jehm! Na, da wer ick natierlich meinen linken Jummischuh ausziehen un ihn an Kopp schmeißn . . ."

Drittes Gesetz: Ein guter Alltagsdialog wickelt sich nie, niemals so ab wie auf dem Theater: mit Rede und Gegenrede. Das ist eine Erfindung der Literatur. Ein Dialog des Alltags kennt nur Sprechende – keinen Zuhörenden. Die beiden Reden laufen also aneinander vorbei, berühren sich manchmal mit den Ellenbogen, das ist wahr – aber im großen ganzen redet doch jeder seins. Dahin gehört der herrliche Übergang: "Nein." Zum Beispiel:

"Ich weiß nicht (sehr wichtige Einleitungsredensart) – ich weiß nicht: wenn ich nicht nach Tisch meine Zigarre rauche, dann kann ich den ganzen Tag nicht arbeiten." (Logische Lässigkeit: es handelt sich um den Nachmittag.) Darauf der andere: "Nein." (Völlig idiotisch. Er meint auch gar nicht: Nein. Er meint: mit mir ist das anders. Und überhaupt . . . ) "Nein. Also wenn ich nach Tische rauche, dann . . ." folgt eine genaue Lebensbeschreibung, die keinen Menschen interessiert.

Viertes Gesetz: Was gesagt werden muß, muß gesagt werden, auch wenn keiner zuhört, auch, wenn es um die entscheidende Sekunde zu spät kommt, auch wenns gar nicht mehr paßt. Was so in einer 'angeregt plaudernden Gruppe' alles durcheinandergeschrien wird – das hat noch keiner mitstenographiert. Sollte aber mal einer. Wie da in der Luft nur für die lieben Engelein faule Pointen zerknallen und gute auch, wie kein Kettenglied des allgemeinen Unterhaltungsgeschreis in das andere einhakt, sondern alle mit weitgeöffneten Zangen etwas suchen, was gar nicht da ist: lauter Hüte ohne Kopf, Schnürsenkel ohne Stiefel, Solo-Zwillinge . . . das ist recht merkwürdig.

Ungeschriebne Sprache des Alltags! Schriebe sie doch einmal einer! Genau so, wie sie gesprochen wird: ohne Verkürzung, ohne Beschönigung, ohne Schminke und Puder, nicht zurechtgemacht! Man sollte mitstenographieren.

Und das so Erraffte dann am besten in ein Grammophon sprechen, es aufziehen und denen, die gesprochen haben, vorlaufen lassen. Sie wendeten sich mit Grausen und entliefen zu einem schonen Theaterstück, wissen Sie, so eines, Fritz, nimm die Beine da runter, wo man so schön natürlich spricht, reine wie im Leben, haben Sie eigentlich die Bergner, find ich gar nicht, na also, mir ist sie zu . . .

Man sollte mitstenographieren.

Clarisse1 - 5. Jul, 10:11

Es gibt Menschen, welche Schlagworte wie Münzen schlagen, und Menschen, welche mit Schlagworten wie mit Schlagringen zuschlagen.

Nichts ist so verbreitet wie das Schlagwort. Es wird bis in die höchsten Geisteskreise hinauf gebraucht und hängt oft noch dem Scharfsinnigsten als Zöpfchen hinten.

Mit keinem Köder fischt Mephisto so glücklich, als mit allem, was im Engeren und Weiteren unter den Begriff des Schlagworts fällt.Christian Morgenstern (1871 – 1914)

Clarisse1 - 14. Jun, 08:57